減築リフォームの補助金で費用を賢く抑える方法と実例解説【主要工事内容・最新制度】

2025.10.04 (Sat) 更新

「リフォームで家を小さくする=減築」という選択が、今、大きな注目を集めています。

ですが「補助金は使えるの?」「費用の負担はどれくらい減る?」と疑問や不安を抱えていませんか?

たとえば、【2025年】に開始される「子育てグリーン住宅支援事業」では、断熱改修や省エネ工事を伴う減築リフォームなら「最大60万円」の補助金が支給されるケースがあります。また、【築30年以上】の木造住宅でも、耐震改修を兼ねた減築で「国・自治体の補助金」を利用すれば、工事費が合計で「100万円以上」安くなった実例も報告されています。

一方で、申請条件が年々厳格化したり、制度ごとに予算上限や期限が異なる点も要注意。補助金の適用可否を知らずにリフォームを進め、何十万円もの損をした方も少なくありません。

どの住宅が減築に向くのか、建て替えや他のリフォームと比べて補助金や費用面でどんな違いがあるのか―― 本記事では、特に2025年最新版の補助金制度や費用相場、手続きのポイントまで徹底解説します。

「最適な減築リフォームと補助金活用のコツを、簡単に知りたい」と思った方は、このままお進みください。

減築リフォームにおける補助金の基礎知識と他リフォームとの違い

減築リフォームとは何か

減築リフォームは、既存住宅の一部を解体・撤去し、延べ床面積を減らして快適性や安全性、維持コストの圧縮を図る改修工事です。施工範囲には、不要な部屋や老朽化した2階部分の撤去、間取りの再編、バリアフリー化や耐震性向上も含まれます。目的は、高齢化や家族構成の変化に合わせた住環境の最適化や、将来的なメンテナンス負担の軽減、光熱費削減などです。

減築リフォームには適用できる補助金があり、省エネ性能やバリアフリー向上などの条件を満たすことで、国や自治体の制度を活用できます。

建て替えや増築との違いや選択理由

建て替えは住宅を一度解体し、新築として再建築する方法です。これに対して減築リフォームは既存構造を生かして部分的に減らすため、費用と工期を抑えやすいという特徴があります。増築は逆に床面積を増やすものですが、減築はその反対です。

下記の比較テーブルをご覧ください。

| 項目 | 減築リフォーム | 建て替え | 増築 |

|---|---|---|---|

| 費用相場目安 | 200〜1,000万円 | 1,500万円〜 | 300万円〜 |

| 期間 | 1〜4ヶ月 | 3〜6ヶ月 | 1〜3ヶ月 |

| 既存資源活用 | 可能 | 不可 | 可能 |

| 固定資産税変化 | 下がることが多い | 再評価の可能性 | 上がることが多い |

| 補助金適用 | 制度による | 制度による | 制度による |

減築リフォームは高齢者世帯や単身世帯、維持コスト削減を目指す世代に選ばれています。ライフスタイルや居住人数に合わせて柔軟な設計が行えるのも魅力です。

減築リフォームが注目される理由と背景

高齢化社会の進行で、コンパクトな住まいやバリアフリー改修への需要が急増しています。減築により未使用スペースを解消し、固定資産税の軽減や耐震・省エネ性能の向上も期待できます。国や自治体も、空き家対策や省エネ推進政策の一環として各種補助金制度を用意しており、活用すれば費用負担を大きく下げることが可能です。

主なメリットリスト

-

住宅の管理コスト減

-

税金負担の軽減

-

ヒートショック対策などの省エネ・快適化

-

防犯・耐震性向上

-

将来的なリフォーム、売却時も有利

高齢化した親の家の減築リフォームの実例や、2階建てを平屋にリノベーションした事例なども増えており、多くの世帯が選択肢として検討しやすくなっています。

減築リフォーム向き住宅の特徴とそうでない住宅

減築リフォームが適している住宅には、築30年以上の木造戸建てや、未使用の2階部分を抱える平屋化希望の住宅などが挙げられます。構造がしっかりしている場合や耐震補強の余地がある建物は、工事の自由度も高くなります。

一方、鉄筋コンクリート造や大規模マンションなどは構造上、部分撤去が難しいため減築リフォームには不向きです。また、耐震基準が大きく異なる築50年以上の住宅や老朽化が進みすぎた家は、建て替えが推奨される場合もあります。

-

減築リフォーム向きの住宅

- 木造戸建て(築30年〜50年)

- 2階建て→平屋希望の住宅

- 相続した実家の活用を考えるケース

-

減築リフォームに不向きな住宅

- 鉄筋コンクリート造

- 大規模マンション

- 構造不良や老朽化の激しい住宅

費用や将来的な資産運用も加味して、減築リフォームの実施可否を慎重に検討することが重要です。

減築リフォームの主要施工パターンと具体的工事内容

減築リフォームにはさまざまな施工パターンがあり、住まいのライフスタイルや希望に合わせて選択できます。特に需要が高いのは二階建てを平屋に変えるケースや、一部の部屋のみを減築する方法です。以下の表に主な施工パターンと特徴をまとめます。

| 施工パターン | 特徴 | 費用目安 | 代表的な住宅タイプ |

|---|---|---|---|

| 二階建てを平屋へ減築 | 2階部分を解体しワンフロアに。耐震・老後対策にも有効 | 1000万~2000万円 | 戸建て |

| 一部屋や2階の一部を減築 | 使わない部屋や間取りを減らし生活空間を最適化 | 200万~800万円 | 広い戸建て・二世帯住宅 |

| 吹き抜け・空間拡張を伴う減築 | 天井を抜く等、採光やデザイン性の向上 | 150万~600万円 | 戸建て・デザイナーズ住宅 |

| 平屋の一部減築 | 部屋を減らし生活動線を合理的に再構成 | 100万~400万円 | 平屋住宅 |

それぞれ施工の規模や目的、構造によって費用や工事期間、補助金の活用可能性が異なります。

2階建てを平屋にする減築リフォーム実例

2階建てを平屋にリフォームする場合、解体・補強・新たな間取り設計が必要となり、施工期間は3カ月前後が一般的です。費用相場は1000万~2000万円が多く、工事規模や既存建物の状態によっても異なります。

-

費用目安:1000万~2000万円

-

工期:約2~4カ月

-

生活変化

- バリアフリー化が進み高齢でも快適

- 光熱費や維持費が抑えられる

- 固定資産税評価額が見直されることもある

施工例では、利便性向上や将来の介護に備えたい世帯から支持されています。また、補助金申請では耐震補強、省エネ性能向上を要件とする場合が多いです。

1階・2階の一部を削るパターン別事例紹介

一部減築では部屋単位や2階の一部分撤去が主流です。例えば書斎や納戸など使わないスペースを撤去して開放感ある間取りにリノベーションできます。

-

一部減築のメリット

- 無駄な空間の解消

- 部分的な省エネ改修によりランニングコスト削減

- 予算を抑えやすい

主な費用比較

| 減築エリア | 費用目安 | 施工イメージ |

|---|---|---|

| 2階の半分撤去 | 400万~900万円 | 子世帯独立後の部屋の整理 |

| 1階の一部(納戸・増築部撤去) | 200万~600万円 | 階段や廊下を広げバリアフリー化 |

省エネ・バリアフリー補助金も併用できる場合があります。

天井を吹き抜けにするなどの特殊減築パターン

天井を取り払い吹き抜けリフォームにすることで、開放的な空間を創出しつつ断熱や日差し対策も向上できます。費用は150万~600万円前後で、家族構成や住まいのデザイン重視層から人気です。

-

事例:2階床を一部撤去し吹き抜け化、明るいリビングへ

-

効果

- 採光・換気の向上

- 家族のコミュニケーション活性化

-

注意点

- 断熱・耐震補強が必要

- 天井高さ増で冷暖房効率を考慮

天井リフォームにも省エネ改修補助金が適用される場合があります。

平屋の一部減築とライフスタイル変化

平屋住宅でも一部屋のみを減築するケースが増えています。使わない和室や増築部分を取り除き、生活動線を見直すことで掃除やメンテナンスの手間が減少します。

-

注意点

- 構造上撤去不可の部分がある

- 近隣への配慮や申請手続きが必要

-

費用相場:100万~400万円

-

制約条件

- 法的制限(建築確認申請要)

- 土地・建物の形状や周辺環境による制限

減築で生活スペースをダウンサイジングし、省エネ性や住みやすさが向上します。建築会社・リフォーム業者選びが成功へのポイントです。

減築リフォームにかかる費用の詳細と相場分析 – 費用相場、木造、築年数別比較

減築リフォームの費用は複数の要素が影響するため、事前の相場把握が重要です。木造住宅の場合、一般的な減築リフォーム費用はおおよそ300万円から1000万円が目安となります。築30年以上の古い住宅や耐震補強・断熱工事を追加した場合、さらに費用が増加する傾向にあります。特に二階建ての平屋化や大規模な間取り変更を伴う工事では、費用が高額になるケースも見られます。

下記の表は、減築リフォームの費用相場を築年数と構造別に比較した一例です。

| 築年数 | 木造住宅 | 鉄骨住宅 |

|---|---|---|

| 〜20年 | 300〜600万円 | 450〜900万円 |

| 21〜40年 | 500〜900万円 | 600〜1200万円 |

| 41年以上 | 700〜1200万円 | 900〜1500万円 |

費用は住宅ごとに異なるため、まずは現況診断と複数業者の見積もりが有効です。

減築リフォーム費用の内訳と費用が発生する要因 – 材料費、工事費、設計費、追加工事

減築リフォームの費用は大きく4つの項目に分かれます。

-

材料費:壁材、屋根材、内装材などの資材コスト

-

工事費:解体、撤去、新設工事、廃材処分などの手間賃

-

設計費:プラン作成・行政への申請・耐震診断などの専門家への報酬

-

追加工事費:耐震補強、省エネ回収、バリアフリー化、断熱材追加など

特に追加工事は予算超過の要因になりやすく、隠れた老朽化や基礎の補修などで予想外の費用が発生する場合があります。現地調査の際は必ず追加コストがかかるケースも想定して相談すると安心です。

施工パターンごとの費用相場とシミュレーション – 1000万円減築リフォーム、二階建て平屋化費用比較

施工パターンごとに費用感が大きく変動します。

| パターン | 費用目安 | 主な工事内容 |

|---|---|---|

| リビング拡張(部分減築) | 300〜500万円 | 壁撤去、床組み直し、窓設置、外壁補修 |

| 2階建て→平屋化 | 700〜1500万円 | 2階部分撤去、屋根載せ替え、断熱・耐震補強 |

| 1000万円規模フルスケルトンリフォーム | 800〜1200万円 | 全面改修、配管・配線新設、最新水回り導入 |

二階部分の撤去は構造計算や行政確認申請も伴い、総額が高くなります。現況への補修や住みながら工事を進める場合の仮住まい費用も考慮が必要です。

減築リフォーム費用を抑える節約ポイント – 業者選び、見積もり比較、補助金活用

減築リフォームの費用を抑えるには、以下のポイントが重要です。

-

複数のリフォーム会社から見積もりを取得し価格を比較

-

補助金・助成金を最大限活用

-

工事を分割せず一括で発注し、仮住まい費用や手数料を削減

-

着手前に詳細なプランを設計士や専門家と綿密に打ち合わせ

補助金は省エネ、耐震、バリアフリー化を伴う工事で特に利用しやすくなります。最新の自治体・国の住宅リフォーム補助金情報を確認し、締切や適用条件も忘れずに調査しましょう。

減築リフォームと建て替え・全面リフォームとの費用比較 – スケルトンリフォーム費用、建て替え費用、コストメリット

下記の表では、減築リフォーム、全面リフォーム、建て替えの費用を比較しています。

| 工法 | 目安費用 | 特徴 |

|---|---|---|

| 減築リフォーム | 300〜1200万円 | 既存の構造生かし、住宅費用を抑えやすい |

| スケルトンリフォーム | 800〜1500万円 | 設備・配線一新で新築同様の快適性 |

| 建て替え | 1800〜2500万円 | 全て新築になるが費用は高額 |

減築は予算を抑えつつ間取り最適化や税負担軽減が期待できます。一方で建て替えは設計の自由度が高い反面、コストと手間がかかるため、家族のライフスタイルや資金計画に合わせて選択することが重要です。

最新の補助金制度と減築リフォームで使える助成金全解説

減築リフォームは近年注目されており、費用負担を軽減するための補助金や減税制度も充実しています。特に断熱、省エネ改修や耐震性能向上を目的とした減築工事では、国や自治体が複数の助成金を提供しています。使える制度をしっかり把握し、賢くリフォーム費用を抑えながら理想の住まいを実現することが重要です。最新の制度は毎年要件や予算が変動するため、申請時は必ず最新情報を確認しましょう。

国および自治体の主要補助金・助成金一覧 – 子育てグリーン住宅支援事業、省エネ関連補助金

減築リフォームで利用可能な代表的な補助金は以下の通りです。

| 補助金・助成金 | 主な対象工事 | 最大補助額 | 主な条件 |

|---|---|---|---|

| 子育てグリーン住宅支援事業 | 断熱改修、耐震改修 | 最大60万円 | 一定の省エネ・耐震性能要件 |

| 省エネ回収促進事業 | 断熱施工、窓交換 | 最大120万円 | 省エネ基準のクリア |

| 各自治体のリフォーム補助金 | 老朽化除去、耐震補強 | 地域により異なる | 自治体独自の条件あり |

これらの制度は工事内容や申請時期によって申請できるかどうかが変わることもあるため、事前の確認が必須です。

補助金制度の対象工事内容と適用条件 – 断熱工事、耐震改修、申請条件、予算制限

補助金の対象となる代表的な工事例は以下の通りです。

- 断熱改修

外壁や屋根の断熱材施工、窓・サッシの高性能化が対象となります。

- 耐震リフォーム

旧耐震基準の木造住宅を、現行基準に強化する工事が該当します。

- バリアフリー改修や省エネ設備導入

高齢世帯や省エネ性能向上のための設備も補助対象となるケースがあります。

条件や予算制限例としては、申請先によって「工事発注前に申請」「予算上限あり」「特定の認定業者が施工」などの条件が一般的です。申請には工事見積、設計図、現地写真など複数書類が必要になるので、事前に準備しましょう。

-

主要な申請条件

- 工事前の事前申請必須

- 登録された業者による施工

- 耐震・省エネ性能の証明資料提出

住宅ローン減税やその他の減税制度の解説 – ローン控除、減税対象工事

減築リフォームで使える税制優遇の中で代表的なのは住宅ローン控除です。リフォーム費用をローンで支払う場合、一定期間所得税の控除が受けられます。また、省エネ・耐震・バリアフリー改修をした場合には固定資産税の減額特例なども活用できます。

-

住宅ローン減税の基本ポイント

- 控除期間:10〜13年

- 上限金額:年最大40万円(内容により変動)

- 減築を伴う耐震・省エネ工事も対象

-

その他の主な減税制度

- 固定資産税の減額

- 所得税の特別控除

- 不動産取得税の軽減

控除内容や申請書類は工事の種類や内容によって異なるため、詳細は税務署や自治体の窓口に確認すると安心です。

2025年度の補助金制度の最新変更点と注意事項 – 申請期限、支給条件変更、制度廃止事項

2025年度の主な変更点には申請期限の短縮や要件強化、予算枠の縮小が含まれます。たとえば「子育てグリーン住宅支援事業」は2025年11月22日が申請期限となっており、予算が終了次第、早期締切となる可能性があります。さらに省エネ関連の補助金についても支給要件が厳格化される傾向です。

-

注意したい最新ポイント

- 本年度の申請期限・締切日を要確認

- 予算が早期に消化される場合あり

- 必要書類・工事範囲の要追加チェック

変更や廃止事項は頻繁に発生するため、工事計画の前に必ず自治体や公式案内を確認しましょう。事前準備と迅速な申請が、減築リフォーム成功の大きなポイントです。

補助金申請の具体的手順と注意すべきポイント

補助金申請の流れを段階的に解説 – 事前申請、必要書類、申請窓口

減築リフォームで補助金を利用する際には、正確な手順を踏むことが大切です。まず、対象となる補助金制度を確認し、事前申請が必要かどうかを調べます。多くの自治体の制度では、施工開始前の申請が原則であり、工事着工後の申請は認められません。

次に、必要書類を揃える工程に移ります。よく要求される書類は以下の通りです。

-

工事見積書

-

建物の図面または設計書

-

対象部分の現況写真

-

工事請負契約書

-

住民票や本人確認書類

申請窓口は、市区町村の住宅課や自治体指定の窓口です。事前に電話やホームページで、申請受付期間や担当部署を必ず確認しましょう。

申請時に陥りやすいトラブルと対策 – 不承認原因、訂正対応、期限管理

補助金申請での主なトラブルは、不承認や書類不備、申請期限超過です。よくある不承認理由には、工事内容が条件外である・書類の誤記・必須書類の未提出などがあります。トラブルを防ぐため、下記の対策が有効です。

- 申請前に自治体へ事前相談を行い、工事内容と補助対象の確認を行う

- 提出書類チェックリストを作成し、ダブルチェックを徹底する

- 申請締切日をカレンダーやリマインダーで管理する

もし訂正が求められた場合は、速やかに内容を修正し追加書類をそろえることで、不承認を回避できる可能性が高まります。

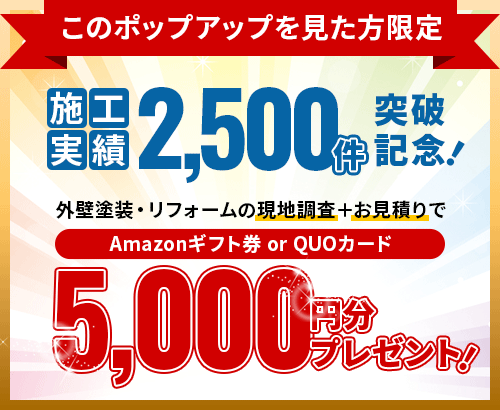

信頼できる業者の選び方と申請サポートの活用法 – 業者評価、相見積もり、専門家役割

補助金申請を成功させるには、経験豊富なリフォーム会社選びが重要です。下記の基準で業者を比較しましょう。

-

施工実績や過去の補助金対応件数

-

提案力・説明の分かりやすさ

-

アフターサポートや申請書類作成の協力体制

価格や対応内容を比較するために、相見積もりを必ず取得しましょう。同じ工事内容でも費用やサービス範囲が異なるため、選択肢を増やすことで最適な業者が見つけられます。また、行政書士や建築士などの専門家が在籍する会社は、補助金申請のサポートが充実しています。

補助金申請と減築リフォーム計画段階でのホームインスペクション重要性 – 現地調査、リスク検証

減築リフォームを安全かつ効果的に進めるためには、工事前のホームインスペクション(住宅診断)が不可欠です。専門家による現地調査を受けることで、構造上のリスクや老朽化部分、耐震性能の不足を早期に把握できます。

【ホームインスペクションの主なチェック項目】

| チェック項目 | 主な内容 |

|---|---|

| 基礎・構造 | 耐震性や老朽化の有無 |

| 屋根・外壁 | 雨漏り、劣化部の状態 |

| 給排水設備 | 配管の劣化、漏水リスク |

| 電気・断熱性能 | 安全性、省エネ性能 |

この診断結果をもとに、補助金対象工事の範囲や追加の補修が必要かどうかも判断でき、無駄な費用を抑える大きなメリットがあります。専門家の知見を活用し、リフォーム計画と申請準備を同時並行で進めると安心です。

補助金を活用した減築リフォームの成功事例集

築30年~50年以上の減築リフォーム成功ケース – 築30年リフォーム1000万、費用内訳、効果

築30年以上の住宅では、老朽化や生活環境の変化に合わせて減築リフォームを行うケースが増えています。例えば、築50年の木造住宅で二階部分を撤去し平屋にした事例では、1000万円前後の費用が相場です。

主な費用内訳は以下の通りです。

| 項目 | 費用目安 |

|---|---|

| 解体・撤去工事 | 約200~300万円 |

| 本体リフォーム | 約550~650万円 |

| 耐震・断熱改修 | 約100~200万円 |

| 諸経費 | 約50万円 |

減築後は光熱費や固定資産税の軽減、省エネ性能が向上する効果が見込めます。

また、維持・掃除の手間も減り生活の質が高まったとの声が多く見受けられます。

実際に補助金を活用した減築の費用削減効果 – 補助金活用事例、助成金額、実質費用

減築リフォームでは各自治体や国の補助金制度を活用した成功例が増えています。例えば、長期優良住宅化リフォーム推進事業では最大300万円の補助も受けられる場合があります。

実際に補助金を使った費用削減の内訳を比較します。

| 内容 | 補助金なし | 補助金適用後 |

|---|---|---|

| 総工事費用 | 1,000万円 | 1,000万円 |

| 補助金額 | 0円 | 250万円 |

| 実質自己負担 | 1,000万円 | 750万円 |

このように補助金を活用することで自己負担額が大幅に抑えられた事例が確認できます。

申請手続きや必要書類は事前にしっかり確認しましょう。

DIY減築リフォーム事例とメリット・デメリット – DIY、部分施工、リスク管理

近年はDIYで減築や部分施工にトライする方もいます。たとえば、内装の解体や一部壁の撤去、不要な部屋の間仕切り変更などはDIYで挑戦しやすい範囲です。

メリット

-

費用を抑えやすい

-

好みに合わせて自由にリフォームできる

-

体験としての満足感が高い

デメリット

-

構造や耐震性を損なうリスク

-

法的な許可や申請の手間がかかる

-

大規模な施工は専門業者が必須となる

DIYは部分的には効果的ですが、安全面や法規制を必ず確認し、プロのサポートと併用するのがおすすめです。

失敗事例から学ぶ減築リフォームの注意ポイント – 予算超過、工期遅延、法的手続き漏れ

減築リフォームで発生しやすいよくある失敗例と注意点をリストでまとめます。

-

当初の予算を大幅に超過した

-

申請手続きや補助金の条件を確認せず着工してしまい、補助金が受けられなかった

-

解体後に想定外の修繕・補修が必要になり工期が長期化した

-

法的な確認申請を怠りトラブルとなった

こうした失敗を防ぐため、事前の計画と信頼できる施工会社への相談、補助金の条件確認を徹底することが重要です。

補助金やリフォームローンの活用についても最新情報を業者や自治体に確認しましょう。

減築リフォームのメリット・デメリットの深堀とコストパフォーマンス検証

減築リフォームは建物の面積や階数を減らして最適な空間を作り直すリフォーム方法です。主なメリットは生活スタイルの最適化と将来の負担軽減です。一方、初期費用や施工時の手間は無視できません。費用対効果や運用面での特徴を一覧で整理しました。

| 主なメリット | 主なデメリット | 費用対効果 |

|---|---|---|

| ・家事動線・動きやすさ向上 | ・一時的な仮住まいの必要性が増す | ・補助金で費用負担を大幅軽減できる |

| ・将来のバリアフリー・省エネ対応 | ・間取り制限や申請手続きが煩雑 | ・維持費、税金が長期的に抑えられる |

| ・住まいの資産価値維持・再生 | ・構造上、希望通りにできない場合も | ・初期費用は建て替えよりも抑えやすい傾向 |

減築リフォームは1000万円以内の費用で実現するケースが増えていますが、自治体の補助金や省エネ制度を活用することでコスト削減に繋がります。

減築で得られる生活の質向上効果 – バリアフリー、家事負担軽減、省エネ効果

減築リフォームで得られる最大の利点は生活の質が大きく向上する点です。例えば二階建てを平屋へ減築すると階段の昇降負担がなくなり、将来的なバリアフリー住宅としての価値が高まります。

主な生活向上ポイント:

-

移動が楽になり転倒リスクが大幅に減少

-

生活動線が短くなり家事の効率がアップ

-

部分的な断熱・高性能窓の導入で省エネ化が促進

こうしたプランニングは高齢者世帯や子育て世帯にとって特に大きな安心要素です。また、補助金制度を活用することで高性能設備へのグレードアップも現実的です。

減築リフォームのリスクと対応策 – 騒音、仮住まい、登記・法手続き

減築リフォームには工事中の騒音、仮住まいの手配、登記や法的手続きの煩雑さといったリスクも存在します。安心して進めるには次のポイントを押さえておくことが有効です。

リスク管理の主な工夫:

-

事前に施工会社と工程表や仮住まい期間を明確化

-

工事の騒音や埃対策として近隣説明や防塵対策を徹底

-

減築時は建物登記や自治体への届け出が必要ですが、これらは経験豊富な業者に依頼することでスムーズに進みます

登記や補助金申請は専門知識が求められるため、相談無料のサポート窓口や行政書士の活用もおすすめです。

建て替えとのコスト・効果比較分析 – 建築コスト、長期維持費、税負担軽減

減築リフォームと建て替えでは予算や得られる効果が異なります。主な違いを比較表で示します。

| 項目 | 減築リフォーム | 建て替え |

|---|---|---|

| 建築コスト | 500万円~1500万円(相場) | 1200万円~2000万円以上 |

| 工期 | 約2~4か月 | 3~6か月 |

| 固定資産税 | 軽減傾向 | 新築扱いで増額されやすい |

| 補助金 | 各種制度が利用できる | 一部利用可 |

| 維持費・資産価値 | 維持しやすい/長期減税も可能 | 設備更新頻度増/新築減税あり |

減築リフォームは建て替えより費用負担が抑えやすく、資産価値維持や税負担軽減が見込めるのが強みですが、構造や間取りの希望に応じて最適判断を行いましょう。

アフターケアとメンテナンスの重要性 – 定期点検、クレーム対応、住宅資産価値維持

減築リフォーム後のアフターケアは住宅を長期にわたり安心して使うため不可欠です。定期点検やメンテナンス契約を結んでおくことで、将来的なトラブルを未然に防げます。修繕・補修・不具合対応も迅速に行うことで資産価値が維持されます。

アフターケアの主なポイント:

-

定期的な基礎や構造部の点検

-

水回り・屋根などの劣化箇所の早期発見

-

施工後の保証期間やサポート体制が充実している業者選び

住宅資産価値の維持や快適な住環境の持続には、アフターケアの充実が直結する重要要素です。

減築リフォームに関するよくある質問

固定資産税は減築リフォームでどう変わるか – 税制仕組み、節税効果

減築リフォームにより住宅の床面積が減少すると、固定資産税が軽減される可能性があります。住宅の税額は延床面積や構造、築年数により算出されるため、部屋の減築によって対象面積が縮小すれば、その分だけ評価額が下がりやすくなります。特に二階建てから平屋への減築リフォームや木造住宅の減築は軽減効果を実感しやすいです。固定資産税の算定は自治体ごとに異なるため、リフォーム後は役所への確認が重要です。また、家屋調査が必要となる場合もあるので注意しましょう。

補助金申請の対象者条件は? – 所有者、入居者、管理組合

補助金の対象となるには、住宅の所有者や入居者であることが基本条件です。マンションの場合は管理組合が対象になる場合もあります。また、申請者が住宅を主な居住地としていることが求められ、投資用や空き家の場合は対象外となることが多いです。リフォーム後の一定期間は転売・賃貸不可や転出不可の条件がつく制度もあるため注意しましょう。

下記は補助金申請の主な要件例です。

| 区分 | 申請者例 | 主な要件 |

|---|---|---|

| 一戸建て | 所有者・入居者 | 居住の実態、登記簿での所有確認 |

| マンション | 管理組合 | 共用部分リフォーム |

| 二世帯住宅 | 世帯主 | 同一敷地・同一家屋 |

減築リフォーム費用の支払い方法やローン活用 – ローン、分割払い、低金利

減築リフォームの費用相場は規模や構造により750万円〜1,500万円以上となるケースがあり、高額になることも少なくありません。支払い方法には現金のほか、リフォームローンを利用できる場合が多いです。銀行・信販会社・リフォーム会社提携ローンなど複数の選択肢があり、返済期間や金利を比較して選ぶことが重要です。金利の低い住宅ローンや補助金対象の特別融資制度を活用すれば負担軽減につながります。分割払いや無金利キャンペーンを用意している業者もあるので、下記のような点を比較しましょう。

-

金利の有無や上限額

-

シミュレーターによる毎月の返済額

-

繰上返済手数料や事務手数料

申請期限や補助金併用の可否に関する疑問 – 併用条件、申請時期

補助金には申請期限や工事着手・完了日の条件があります。例えば2025年の場合、11月末までの申請や翌年3月末までの着工が求められるケースがあります。事前申請が原則のため、必ずリフォーム会社や自治体に確認を行いましょう。また、複数の補助金制度を併用できるかどうかは工事内容や申請窓口によって異なり、省エネやバリアフリー、耐震改修など異なる補助金を組み合わせることが可能な場合もあります。ただし、同一の対象工事が重複して申請できない制限がある点には注意が必要です。

補助金がもらえなかった場合の対処法 – 再申請、他制度の紹介

万一補助金が受給できなかった場合も、諦めず再申請や他の制度を検討しましょう。交付申請に不備があれば期間内の再申請が認められることが多く、書類不足や認定条件未達の場合は必要な修正が可能です。また、国や自治体が随時実施する追加募集や、地域限定の新制度もあります。現状利用できる制度をリスト化し、リフォーム会社や行政窓口で最新情報を随時チェックすることが重要です。

減築リフォーム計画を成功に導く無料相談と見積もり活用法

減築リフォームの成功には、無料相談や見積もりサービスの活用が不可欠です。複数の業者から提案や見積もりを取り寄せることで、費用相場を把握しやすく、適切な補助金制度の案内も受けやすくなります。2025年現在はオンラインでの無料一括見積もりが主流となり、住宅の状況や希望工事内容を入力するだけで、専門業者から詳細なプランが届く仕組みが整っています。専門家による中立的なアドバイスが受けられるサービスを選び、信頼できる会社を比較することが減築リフォームの第一歩です。

無料一括見積もりサービスの利用メリットと流れ – 業者選定、比較ポイント

無料一括見積もりサービスを利用するメリットは多岐にわたります。

- 複数業者の比較が手軽にでき、費用や施工内容の違いを理解しやすい

- 相場を把握しやすいため、過大な請求を回避できる

- レスポンスが速く、短期間でプランが揃う

サービス利用の流れは、希望内容や建物状況を入力し、届いた複数の見積もりを比較検討する形です。業者選定時の比較ポイントは、見積書の内訳はもちろん、減築リフォーム補助金に詳しいか、アフターサポートの有無なども重要となります。

専門家監修による費用診断や補助金適用相談 – 費用診断、補助金診断

専門家が監修する無料診断サービスを活用すると、自宅に合った減築リフォームの費用目安や適用可能な補助金が明確になります。例えば自治体の省エネ補助金やリノベーション支援制度など、年度ごとの制度変更にも迅速に対応。専門スタッフが補助金の申請条件や必要書類も詳しく説明し、手続きをサポートしてくれるため、申請ミスや漏れが起きにくくなります。経験豊富な担当者が中立的にチェックすることで、不明点や不安なくリフォーム計画を進められる点が魅力です。

減築リフォームの現地調査依頼方法とポイント – 現地確認、問題発見、工事計画

安心して減築リフォームを進めるためには、現地調査を依頼し建物の構造や劣化部分をプロの目でチェックしてもらうことが大切です。現地調査では、間取りや耐震、屋根・外壁、設備配管の状況などを詳細に確認。見積もりや工事計画の精度が高まるため、無駄な施工や抜けのリスクを減らせます。調査は無料の業者も多く、調査時の説明が丁寧か、実例や過去の事例を交えて提案してくれるかもチェックポイントです。

独自サポート窓口や資料請求の案内 – 問い合わせ、カウンセリング、資料ダウンロード

各サービスには独自のサポート窓口やカウンセリング体制が整っており、不安や疑問にすぐ対応できるようになっています。無料の資料請求や、オンラインでの相談予約も活用することで、減築リフォームや補助金活用についてより深く理解できます。以下は主なサポート内容の一例です。

| サポート内容 | 概要 |

|---|---|

| 無料電話・チャット相談 | 迅速な質問対応・カウンセリング |

| メール資料ダウンロード | 補助金・費用詳細ガイド提供 |

| オンライン面談 | 専門家による個別提案・相談 |

このようなサポート体制を使いこなすことで、減築リフォーム計画の完成度と満足度が一層高まります。